乳突瘤是什麼?一次搞懂乳突瘤原因、症狀與病毒關聯性!專業解析乳突瘤開刀/手術選擇,提供最新治療方案,幫助您戰勝乳突瘤問題!

目錄

一、乳突瘤是什麼:認識這個乳腺「小怪物」

(一)乳突瘤的基本概念

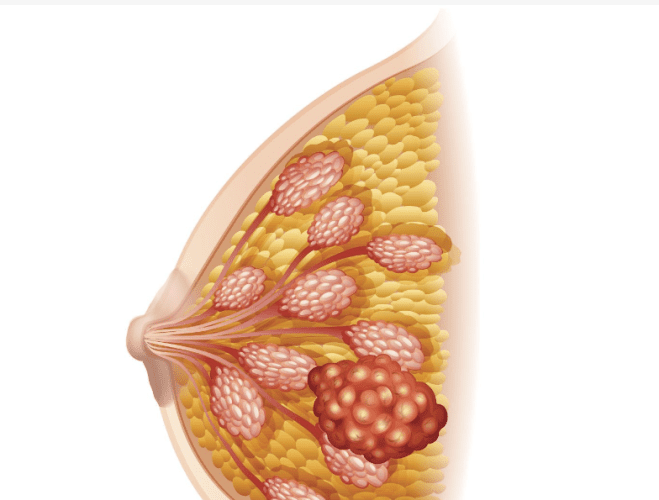

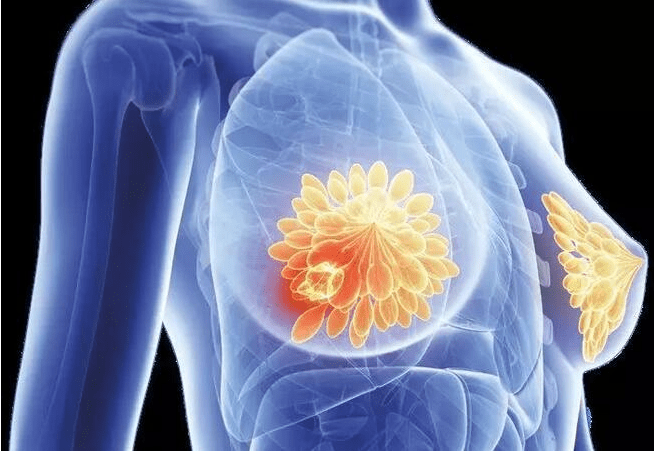

乳突瘤,全稱為「乳腺導管內乳突狀瘤」,是一種發生在乳腺導管上皮的良性腫瘤。它就像一隻潛藏在乳腺導管內的「小怪物」,雖然屬於良性病變,但若未及時發現或處理,可能引發複雜後續問題。根據臨床統計,乳突瘤在乳腺疾病中的發病率約佔 1% 至 3%,好發於 40 至 50 歲的女性,但年輕女性或更年期後婦女仍有發生可能。其特徵在於腫瘤多位於乳腺導管內,且可能單獨存在或與其他乳腺疾病(如乳腺增生、纖維囊腫)併發。

(二)乳突瘤的類型

乳突瘤根據發病位置與數量,可分為兩大類型:

- 單發性乳突瘤:通常單獨存在於大導管(如乳頭下方的主要導管),腫瘤體積較小,但可能因位置特殊而引發明顯症狀。

- 多發性乳突瘤:常見於中小導管,腫瘤可能散在分布或聚集成叢,較單發性更需警惕惡變風險。

兩類乳突瘤的臨床表現差異顯著。單發性多表現為單側乳頭血性溢液,而多發性可能伴隨乳房多處腫塊或反覆發作。醫學影像學檢查(如超聲、乳管鏡)是區分類型的關鍵工具。

二、乳突瘤原因:挖掘背後的「元兇」

(一)內分泌因素

雌激素與孕激素的失衡是乳突瘤的主要誘因。女性在青春期、妊娠期、哺乳期或更年期時,荷爾蒙波動可能導致乳腺導管上皮細胞異常增生。例如,長期服用避孕藥或更年期荷爾蒙替代療法,可能增加患病風險。此外,壓力過大、作息不規律也可能干擾內分泌系統,加劇乳突瘤形成。

(二)乳腺導管擴張

導管擴張症(Ductal Ectasia)是乳突瘤的常見共病症。當導管因分泌物滯留、炎症反應或年齡相關退化而擴張時,管壁壓力上升可能刺激上皮細胞增生,進而形成乳突狀結構。臨床觀察顯示,約 30% 的乳突瘤患者合併導管擴張。

(三)遺傳因素

家族史是乳突瘤的重要危險因子。若直系親屬(如母親、姐妹)有乳腺疾病史,患病風險可能提高 2 至 3 倍。近年研究指出,特定基因(如 BRCA1/2 非相關基因)的突變可能與乳突瘤易感性相關,但詳細機制仍有待釐清。

(四)不良生活習慣

吸菸、酗酒、缺乏運動等習慣會削弱免疫力,間接促進乳突瘤發展。例如,香菸中的尼古丁可能干擾乳腺組織修復機制,而高脂飲食則可能加劇荷爾蒙失衡。值得注意的是,長期熬夜會影響褪黑激素分泌,進一步擾亂內分泌系統。

三、乳突瘤症狀:留意身體發出的「警報」

(一)乳頭溢液

乳頭溢液是乳突瘤最典型的症狀,約佔所有病例的 70% 以上。溢液性質因腫瘤位置與出血程度而異:

- 血性溢液:呈鮮紅色或暗褐色,多因腫瘤表面血管破裂所致,需與乳腺癌區分。

- 漿液性溢液:透明或淡黃色,可能單側或雙側發生。

患者可能發現內衣有異常污漬,或擠壓乳頭時有液體流出。

(二)乳房腫塊

約 20% 的患者可觸及乳房腫塊,多位於乳頭周圍或乳房外上象限。腫塊特徵包括:

- 直徑 1-3 公分,邊界清晰、可移動。

- 按壓時可能伴隨輕微疼痛,但惡性腫塊通常質地較硬且固定。

值得注意的是,部分腫塊因位置深在或體積過小,需借助影像檢查才能發現。

(三)乳房疼痛

乳突瘤本身不常引起疼痛,但若合併導管擴張或炎症,可能導致乳房脹痛、觸痛,尤其在月經週期前加重。疼痛範圍多局限於乳頭周圍,呈間歇性發作。

四、乳突瘤病毒:誤解與真相

(一)常見的誤解

民間常誤將「乳突瘤」與「病毒」連結,甚至誤認為其具有傳染性。事實上,乳突瘤是乳腺上皮細胞的增生性病變,與傳統意義的病毒感染無直接關聯。這類誤解可能導致患者延誤就醫或過度焦慮。

(二)與人類乳突病毒(HPV)的區別

HPV 是引發子宮頸癌的主要病原體,但目前無確切證據表明 HPV 與乳突瘤相關。少數研究在乳腺組織中檢測到 HPV DNA,但其角色尚存爭議。專家強調,乳突瘤的治療與 HPV 感染無關,患者無需因此接受抗病毒治療。

五、乳突瘤開刀與手術:瞭解治療的「利器」

(一)手術指征

手術是乳突瘤的主要治療方式,但適用情況需嚴格評估:

- 明顯症狀:如持續血性溢液、可觸及腫塊且排除惡性可能。

- 影像學異常:超聲顯示腫塊邊界不清、鉬靶發現微小鈣化點。

- 惡變風險:多發性乳突瘤或病理檢查提示不典型增生。

(二)手術方式

- 區段切除術:

- 適用對象:單發性乳突瘤或腫塊較小者。

- 手術過程:局部麻醉下,切除含腫瘤的導管及周圍 0.5-1 公分正常組織,確保切緣陰性。

- 優點:創傷小、恢復快,乳房外觀影響較低。

- 皮下乳腺切除術:

- 適用對象:多發性乳突瘤或高風險患者。

- 手術過程:切除整個乳腺組織(保留皮膚與乳頭),必要時進行乳房重建。

- 優點:徹底清除病灶,降低復發率。

(三)手術風險

- 短期風險:出血、感染、傷口癒合不良(發生率約 5-10%)。

- 長期影響:乳房形態改變、哺乳功能受損(若乳暈受損)。

- 風險管理:術前評估血管分布、術中嚴格無菌操作、術後定期追蹤。

六、乳突瘤治療:多管齊下的綜合策略

(一)手術治療

手術是根除乳突瘤的核心手段。術後護理需注意:

- 保持傷口清潔,避免感染。

- 限制上肢劇烈活動 2-4 週。

- 定期回診檢查切緣是否乾淨。

(二)藥物治療

藥物主要用於輔助控制症狀或調節內分泌:

- 荷爾蒙調節劑:如他莫昔芬(Tamoxifen),適用於荷爾蒙失衡患者。

- 抗生素:僅在合併感染時使用。

- 止痛藥物:非類固醇消炎藥(NSAIDs)可緩解術後疼痛。

(三)定期隨訪

隨訪計畫應包含:

- 影像檢查:每 6-12 個月進行乳腺超聲或鉬靶檢查。

- 臨床觸診:由專業醫師評估乳房形態與腫塊變化。

- 症狀追蹤:記錄乳頭溢液、疼痛等情況。

(四)生活方式的調整

- 飲食:增加膳食纖維、減少高脂食物攝取。

- 運動:每週至少 150 分鐘中等強度運動(如快走、游泳)。

- 壓力管理:透過冥想、瑜伽等方式緩解壓力。

- 避免菸酒:降低乳腺組織受損風險。

乳突瘤雖為良性,但其症狀與乳腺癌有相似之處,正確診斷與及時治療至關重要。女性應定期自我檢查乳房,並每年接受專業篩檢。若發現乳頭異常溢液或腫塊,務必儘早就醫,避免因誤解或延誤而影響健康。醫療科技的進步已大幅提升乳突瘤的治癒率,患者只需配合醫囑、保持良好生活習慣,即能有效掌控病情。